قرأتُ اليوم كتاب “أفكار العلم العظيمة” لإسحق عظيموف، وقد كان حقيقةً مُفيداً ومُلهماً جداً، فمعَ أنَّني كانت لديَّ فكرة عامَّة مُسبقة عن أغلب ما فيه، إلا أنَّه أعطاني تفاصيلاً جوهريَّة عن بعض الأشياء ومنظوراً جديداً تماماً عن العديد من العُلماء المشهُورين وأهميَّة اكتشافاتهم في تغيير مسيرة العِلْم، ولذا سأشاركُ معكم بعضَها هُنا.

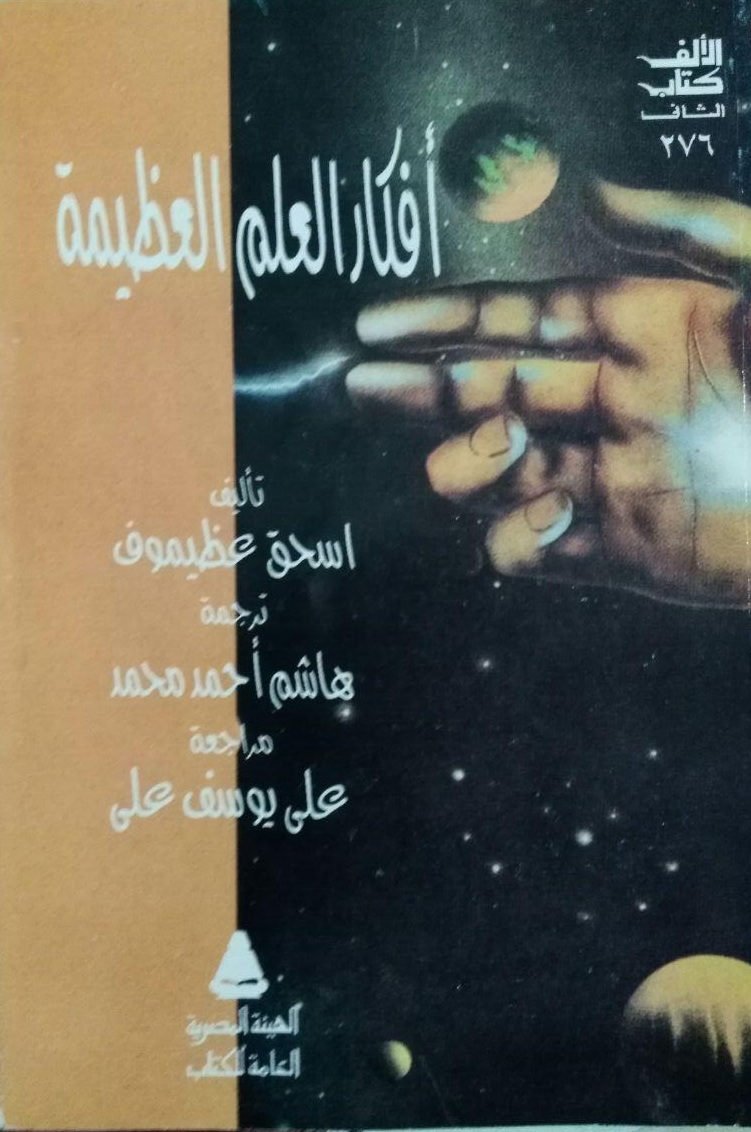

هذا الكتابُ صغير (حوالي 150 صفحة) لكنَّه عظيمٌ جداً، فهو يُقدِّم شُروحاتٍ مُختصرة لأهم الاكتشافات التي حقَّقها العلماء عبر التاريخ، بدءاً من الإغريق القُدماء، مُنذ حوالي ثلاثة آلاف سنة، وحتى العلماء الأوروبيون الجُدد خلال القُرون الخمسة الأخيرة. يُحاول الكتاب التركيز على أهمِّ النظريّات التي أدَّت إلى قفزاتٍ نوعيَّة في العِلْم في زمنها. التَّرجمة أيضاً ممتازةٌ جداً، فقد جاءت ضمنَ جزءٍ من مشروع الألف كتاب الثاني المصريّ الذي نُشر في سنة 1997، وهو في الحقيقة واحدٌ من أفضل مشاريع الترجمة العربيَّة على الإطلاق، والتي أتمنَّى لو يتمُّ تكرارُها مرَّة أخرى الآن.

كيف ولد العِلْم؟

قد تأخذُ هذا الأمر على محملٍ بديهيّ، “لطالما كان العِلم موجوداً”، إلا أنَّ ذلك ليسَ صحيحاً تماماً. لقد درس الإنسانُ العلم بطُرُقٍ بسيطة مُنذ عصورٍ غابرة، وقد وضعَ العُلماء الإغريق والهنود والصينيون والعرب مئات النظريّات العظيمة في الرياضيات والفيزياء والفلك على مرّ آلاف السّنين، لكن، ألم تتساءَل مرَّة لماذا لم تُؤدِّ كل إنجازاتِهم العلميَّة إلا لجُزءٍ بسيطٍ من النَّهضة التي حدثت في أوروبا بدءاً من القرن السّادس عشر؟ لا بُدَّ أن ثمَّة فرقاً ما وقعَ قبل خمسمائة سنة، أدَّى إلى تلك الثورة العلميَّة والفكريَّة الكُبرى.

كان هذا الفرق هو التحوُّل من “النظرية” إلى “التطبيق”. لقد وضعَ الإغريق – مثلاً – الكثير من النظريَّات العلمية، التي أصابَ بعضُها بدقَّة، مثل قوانينهم في الرياضيات، بينما كانت بعضُها أبعد ما تكونُ عن الحقيقة، مثل فكرتهم بأنَّ كلَّ مادَّة في العالم مُكوَّنة من خليطٍ من خمسة عناصر غريبة (النار والماء والتراب والهواء والمعدن).

قد يكونُ أكبر إنجازٍ حقَّقه العُلماء الأوروبيُّون، على الجانب الآخر، هو عدمُ إصدارهم لأيِّ نظريَّة قبل دعمها بالأدلة التجريبيَّة. والفضلُ الأكبرُ في هذا الإنجاز يعودُ لشخصٍ واحد، يُمكن اعتباره حجر الأساسِ الذي بدأ عصر النّهضة والثورة العلمية التي رافقَته، وهو غاليليو غاليلي.

قام غاليليو بأبحاثٍ عظيمةٍ في عشرات المجالات العلميَّة، وكان أحدُ أفضلِ أعماله دراسة سُقوط الأجسام وتفنيد الأخطاء السّابقة فيه. فقبل حوالي ألفي سنةٍ من مولدِ هذا العالم، كان الفيلسوفُ اليوناني “أرسطو” قد افترض، من مُراقبة الأشياء من حولِه، أنَّ سُرعة سقوط الأجسام من مكانٍ مُرتفعٍ تعودُ إلى وزنها، فورقة الشجر تسقطُ على الأرض أبطأ بكثيرٍ من كُرة معدنيَّة ثقيلة. بدا الأمرُ منطقياً، وتبعهُ الكثير من العلماء القدماء في اعتقاده.

اهتمَّ غاليليو بهذا الافتراضِ اهتماماً شديداً، فصمَّم تجربةً دقيقةً لاختباره: ثبَّتَ أولاً لوحاً خشبياً يميلُ بزاويةٍ بسيطة، ثُمَّ دحرجَ عليه كراتٍ لها أوزانٍ مُختلفة، وقاسَ سُرعة سُقوط كل واحدة منها بتركيز شديد. توصَّل غاليليو إلى نتيجةٍ مُذهلة، فجميع الأجسام كانتْ تأخذُ الوقت نفسهُ تماماً حتى تتدحرجَ إلى الأسفل، بغضِّ النظر عن تفاوت وزنها، ما عدا تلك خفيفة الوزنِ جداً، فقد كانت سُرعتها أبطأ بقليل. تمكَّن غاليليو، على نحوٍ دقيق، من أن يفهمَ أنَّ سببَ بُطء الأجسام خفيفة الوزن هو تأثُّرها بمُقاومة الهواء، ممَّا كان يُبطء حركتها، على عكسِ الأجسام الثقيلة التي لا تعيرُ للهواء بالاً يُذكر. وهذا هو السَّببُ الوحيد في اختلاف سُرعة سُقوط ورقة الشجر عن ثقلٍ فولاذي. وأما لو كانت هذه الأجسام تسقطُ في فراغٍ تام خالٍ من الهواء، فإنَّ سُرعتها لن تختلفَ في شيء.

أحدثتْ أعمالُ غاليليو غاليلي ثورةً علميَّة، فقد انتشرتْ من بعدِه ثقافة التجريب العلمي وتدعيمِ النظريات بالأدلة التجريبيَّة التي تُثبتُ افتراضاتها، ومن هُنا لم يعُد ثمّة مجالٌ لوضع النظريات الزّائفة والمُضلِّة مثل تلك التي كَثُرَت لدى الشّعوب القديمة، وبدأ عصرٌ جديدٌ للعلم بدءاً من عام 1589، وهو تاريخُ بدء تجاربِ غاليليو. مُنذ ذلك الوقت، تسارَعت عجلة المعرفة البشريَّة على نحوٍ هائلٍ بفعل الدراسات والاختبارات العلميَّة، لتصلَ بنا إلى عصرنا هذا.

من اخترعَ الأعداد؟

لطالما كانت الأعداد موجودة مُنذ عصورٍ قديمة. فعندما يقتربُ موسم الشّتاء، على المُزارع أن يحسبَ ما لديه من مؤونة للفصلِ القاحل. وعندَ إجراء صفقة، لا بُدَّ من إحصاء كميَّة البضائع التي يُريد كلّ تاجر مُبادلتها. وبالواقع تستطيعُ حتى بعضُ الحيوانات أن تقومَ بعمليّات جمعٍ وطرحٍ عددية على مُستوى بسيط. لكن، متى فكَّر العُلمَاء لأوَّل مرة بدراسة الأعداد على أساسٍ علميّ؟

مثلآً، في الأصلِ لم تكُن الأعداد تُعبّر إلا عن أشياء واقعية، فالعددُ اثنين يُمثّل شخصين أو تفّاحتين أو حصانَيْن، لكنَّه لا يرمزُ لشيءٍ بحدِّ ذاته. ولكن عند التفكير به كعدد، كرقم 2، تُصبح له خواصٌّ فريدة، فالعددان الفرديَّان مجموعهما دائماً عددٌ زوجي، وهذا مثالٌ على خاصية عدديَّة. خصائصُ الضرب والقِسمة والهندسة المُستوية والفراغيَّة كُلَّها تقومُ على عِلْم الأعداد في الرياضيات، وهو شيءٌ لم يُفكّر به الإنسان كثيراً في العُصور القديمة.

كان أحدُ أوَّل العُلماء الذين درسوا الأعدادَ لذاتها هو فيثاغوروس. التفتَ نظرُ هذا العالم اليوناني للأعداد أوَّل مرَّة عندما لاحظَ أن أوتار الآلات الموسيقيَّة تصدر أصواتاً على درجاتٍ مُختلفة من السلَّم الموسيقي عند تغييرِ أطوالها بنسبٍ ثابتة. فنعدَ زيادة طول وترٍ بنسبة 1:2، فهو سيُعطي نفسَ النغمة المُوسيقيَّة تماماً لكن بدرجةٍ حادَّة أكثر، ويتكرَّرُ ذلك مرَّة أخرى لو زيدَ طوله مُجدَّداً بنسبة 3:2، ومرَّة أخرى بنسبة 4:3. أثارَ هذا التّناسبُ دهشة فيثاغوروس، لأنَّه لم يُفكِّر من قبلُ بأنَّ الأرقام قد تكونُ شيئاً ذا مغزى على نحوٍ تجريديّ، دُون ربطها بقيمٍ واقعية.

بدأ الرياضي اليوناني بدراسة خواصِّ الأرقام بطُرُقٍ كثيرة، فوجدَ أنَّه عندَ تمثيل أعدادٍ مُعيَّنة على صُورة نقاط، فيُمكن استعمالها لرسم أشكالٍ هندسيَّة وإيجاد علاقاتٍ فريدة بينها. فكَّر فيثاغوروس كذلك بقياس أطوال أضلاع الأشكال الهندسية، وإيجاد علاقاتٍ بينها، فبدأ برسم مُثلثَّات والتحقُّق من النسب بين أضلاعِها المُختلفة.

أثناء مُحاولاته هذه، لاحظَ أنَّه من الصَّعبِ تكوين مُثلَّث قائم الزاوية إلا عند استخدام أضلاعٍ بأطوالٍ خاصَّة جداً، فمثلاً، النسبة 3:4:5 كانت تنجحُ بتكون هذا النَّوع من المثلثات، بينما تفشلُ نسبة 2:3:4 و1:2:3 وما سواهما. وعندَ نُقطةٍ ما، فطنَ فيثاغوروس إلى شيءٍ طريف، وهو أنَّ مُربَّع العدد 5 (والتّربيع واحدةٌ من خواص الأعداد التي كان قد درسها خلال أبحاثه) والذي يُساوي 25، كان مُساوياً لمجموع العَدَيْن 16 و9، وهُما مُربَّعا الرَّقْمَين اللّذين يُمثّلان طوليْ الضلعين الآخرَيْن في مُثلَّثه. ومن هُنا وُلد قانون فيثاغوروس الذي سمعناهُ جميعاً مرَّاتٍ أكثر من أن تُعَد أو تُحصَى على مقاعدِ الدّراسة.

ومع أنَّ شُهرة فيثاغوروس الكُبرى تعودُ إلى قانون المُثلثات قائمة الزاوية، إلا أنَّ هذا القانون البسيطَ لم يَكُن أبرز ما قدَّمه للعلم، بل إنَّ إسهامه الأعظمَ هُو تمهيدهُ لدراسة الأعداد على أساسٍ رياضيّ علمي، يهدفُ لفهم خواصِّها وطريقة تفاعلُها المُعقَّدة جداً مع بعضها وليس استخدامها في الجمع والطرح فقط، وهو ما أدَّى إلى ثورةٍ في العُلوم بعصورٍ لاحقة.

ما هي القوّة؟

احتاجَ العُلماء لدراسة القوى مُنذ بداية عصر النَّهضة، ولمُدّة 400 عامٍ تقريباً، حتى توصَّلوا إلى فهمِهم الحاليّ لها. لعلَّك تعرفُ الآن أنَّ كلَّ شيءٍ في العالم مُكوَّن من ذرّات، وأن هذه الذرات ترتبطُ على هيئة جزيئات، لكن هل فكرت يوماً بكيفيَّة تفاعل هذه الذرات مع بعضها في حياتك اليومية؟ مثلاً، عندما تدفع كأس الماء الموضُوع أمامَك على المكتب، فماذا يحدثُ داخله، هل تتلامسُ ذرّات جسدك مع ذرّات الزّجاج لتدفعها للأمام؟

لا. ليس ذلك ما يحدُث. فالذرات لا تتلامسُ أبداً.

وضعَ نُيوتن ثلاثة قوانين تُفسِّر حركة كلِّ جسمٍ في الكون في سنة 1687، أهمُّ هذه القوانين هي أنَّ “التغيُّر في حركة الجسم يتماثلُ مع مقدار واتّجاه القوة الواقعة عليه” وأنَّ “لكُلِّ فعلٍ ردُّ فعلٍ مُساوٍ لهُ في المقدار ومُعاكسٌ له في الاتجاه”. يُمكن إسقاطُ القانون الأوَّل على قوَّتي الدفع والشد، فعندما تدفع شيئاً أو تسحبُهُ فأنتَ تجعلهُ يُغيّر اتجاهه ويزيدُ سرعته بمقدارٍ يتناسب مع قوتك. وأما القانون الآخرُ فهو مُماثلٌ لما يحدث عندما تضعُ كأساً على الطّاولة، فذلك الكأس يتعرَّض لقُوَّة تسحبُه إلى الأسفل بفعلِ وزنه، لكنَّ الطاولة تُؤثر عليه بقُوَّة مُساوية نحو الأعلى، فيبقى مُستقراً بمكانه ببساطة. استُخدم هذان القانونان بالإضافة إلى واحدٍ ثالث، لتفسير جميع حركات الآلات والأجسام الميكانيكية في العالم، وكان لها دورٌ جوهريٌّ في اختراعات الثورة الصناعية وغيرها.

اصطلحَ على تسمية هذه القوى في عصر النَّهضة بـ”القوى الميكانيكيَّة”، ولا زالَ هذا الاصطلاح يُستَعمل حتى الآن، لكنَّنا نعرفُ في الوقت الحاضر أنَّه غيرُ دقيقٍ تماماً.

حسب العلم الحديث، تُوجد أربعة قوى معروفةٌ لنا في الكون فحسَبْ، وهي جميعاً تُؤثّر على الأجسام “عن بُعد”، أي أنَّها تعملُ عبرَ مجالات طاقةٍ غير مرئيّة. هل تذكرُ الخُطوط المُقوَّسة التي كنت تراها مرسومةً حول المغناطيس في الكُتب المدرسية؟ هذا مثالٌ على مجالٍ للطاقة، فأيُّ شيءٍ يقتربُ من هذه الخطوط سوف يخضعُ لتأثير قوّضة المغناطيس، سواءً بالدفع أو السَّحْب. القوى الأربعةُ التي تصنع المجالات في كوننا هي: الجاذبية، والكهرومغناطيسية، والقوى النووية الشديدة والضعيفة.

إذاً، ماذا يحدثُ عندما تُمسك بفُنجاج شاي أو كتابٍ بقُربك؟ قد تعتقدُ أنَّ يدك مُتلاصقة مع هذه الأشياء، لكنْ على المُستوى الذريّ، سوفَ تبقى دائماً مسافةٌ ضخمة تفصلُ بين ذرّات يدك وذرّات هذه الأجسام. فما يحدثُ في الحقيقة هو أنَّ المجالات الكهرومغناطيسية أو النووية حول ذرَّاتكُما تتنافرُ أو تتجاذبُ فتجعلها تبتعدُ عن بعضها أو تتقاربُ دُون أن يحدث بينها تلامسٌ فعليّ.

هذه المجالات غير المرئيَّة من الطاقة تُحرِّك كلَّ شيءٍ في الكون. فهي المسؤولةُ عن جميع قوى السَّحب والدَّفع، والآلات الميكانيكية، ومُولِّدات الطاقة، وكذلك دوران الأرض حول الشّمس، وهي أصلُ كل حركةٍ تحدث في أيّ مكانٍ بالعالم.

لماذا تتغيّر حركةُ الأشياء؟

عندما نشرَ نُيوتن قوانينه الثلاثة في الحركة سنة 1687، كان أوَّلُها ينصُّ على أنَّ “الجسمَ يحتفظُ بحالته، سواء كانت السكون أو الحركة بسُرعة ثابتة، ما لم يُؤثّر عليه عاملٌ خارجي”، يُسمّى هذا القانون أيضاً القصور الذاتي، وهو واحدٌ من أهمِّ القوانين الفيزيائية.

عندما يُطلق رامٍ سهماً في الهواء، ومهما كانت ذراعُه قويَّة وعضلاتُه مفتولة، فإنَّ السهم سيسقطُ إلى الأرض، عاجلاً أو آجلاً، بعد أن يقطعَ بضع عشراتٍ أو مئاتٍ من الأمتار.لكن الرَّامي كان قد وضعَ داخل سهمِه طاقة حركيَّة كبيرة، وإذا ما سقطَ السهم إلى الأرض، فذلك يعني أن كلَّ طاقته قد اختفت، فلماذا يحدثُ ذلك؟

السَّببُ هو دائماً وُجود عاملٍ يُؤثّر بقُوّة مُعاكسة أو باتجاه مُختلف يجعلُ الأشياء تتوقَّف عن الحركة. في حالة السهم، فإنَّ هذا العامل هو مُقاومة الهواء، فكُلَّما أرادت جُزيئات السَّهم قطع مسافةٍ أكبر من الجوّ سيكونُ عليها الاحتكُاك بذرّات الهواء ودفعُها جانباً، ولكي تفعلَ ذلك فإنَّ عليها نقلَ جزءٍ من طاقتها الحركية إلى ذرات الهواء لتستطيع تلكَ الابتعادَ عن طريقها، وسُيؤدّي ذلك إلى انخفاض سرعة السَّهم لأنَّه تبرَّع للهواءِ بجُزءٍ من طاقته. بعد فترةٍ من الوقت، سيكون السهم قد خسرَ مُعظم سرعته، وسيبدأ بالهُبوط نحو الأرض أو يرتطمُ بشيءٍ ما.

لكن، إن كانت هذه التجربة قد أُجرِيَتْ في الفراغ، فإنَّ نتائجها ستختلفُ كُلياً.

لو كان كونُنا فضاءً خاوياً لا يحتوي على أي نوعٍ من المادة، وحاولتَ أن ترمي فيه سهماً، ومهما كانت عضلاتُك ضعيفة ورميتك سيّئة، فإنَّ السهم الذي تُلقيه سيستمرُّ بالتحليق في الفضاء إلى الأبد، فليسَ هناك سببٌ يمنعُه من ذلك. طالما لا تُوجد مُقاومة أو قوى تؤثر بالسَّهم باتجاهٍ جديد، فلا يُوجد شيءٌ سيجعله يفقدُ طاقته الحركية.

لكن في عالمنا تُوجد في العادة الكثيرُ من العوامل التي تُؤثّر على الأجسام المُتحرّكة، مثل الاحتكاك بالهواء أو الماء أو الاصطدام بالموادِّ الصُّلبة، ولذلك يصعبُ على أي شيءٍ أن يظلَّ مُتحرّكاً لفترة طويلة. وهذه هي الفكرة التي يُحاول قانون القصور الذاتي شرحَها، بالإضافة إلى نتائجها. حسبَ هذا القانون، لدى كلِّ جسمٍ وضعٌ ثابت يميلُ إلى البقاء فيه، ولن يُغيِّره إلا لو خضعَ لتأثيرٍ قويّ بما يكفي من قُوّة أخرى.

على كوكبِ الأرض، تميلُ معظم الأشياء غير الحيَّة إلى البقاء في حالةٍ من السّكون. الصّخور والحجارة والجبال والأبنية تبقى في مكانِها مُعظم الوقت، إلا لو بذلَ شيءٌ الجُهْد لتحريكها. ويُمكنك بسهُولة أن تدفع حجراً بقدمك أو ذراعك لتجعلهُ يدخل في حالة حركةٍ لوقتٍ قصير، لكن عليك بذل جُهدٍ شديد لدفع صخرة كبيرة، وسيستحيلُ عليك تماماً إحداث أيّ تأثيرٍ على مبنى سكنيّ. هذا الاختلافُ بين الحجرة والصخرة والبناية هو ما يُسمّى في الفيزياء “القصورَ الذاتي”، ويُمكنك تخيُّلهُ على أنَّه مقدار مُمانعة جسمٍ لمُحاولة تحريكه.

وبالمِثْل، فإنَّ الأجسام التي لها قصورٌ ذاتيٌّ كبير يعصبُ إيقاف حركتها بنفس مقدار صُعوبة تحريكها. فمن السَّهل عليكَ أن تُدحرج حصاةً صغيرة ثُمَّ تضع يدك أمامها لتُوقفها، لكن لو سقطتْ صخرة كبيرة بقُربك فإنَّ مُحاولة إيقافها عن التَّدحرجُ ستتطلَّب المُخاطرة بحياتك. يرتبطُ القصور الذاتي للأجسام مُباشرة بكتلتها، وقد يبدو مفهوماً شبيهاً بالوزنِ إلى حدٍّ ما، إلا أنَّ له تأثيراتٍ أكثر تعقيداً.

ظُهور فكرة التطوّر:

كنتُ قد كتبت من قبل على هذه المدوّنة مقالةً مُفصَّلة عن نظرية التطور، ومع أنَّ البعضَ قد يعتقدُ أن هذا الموضوع جدليٌّ أو لا يستحسنُ الخوض فيه، إلا أنِّي لا أظن أنَّه يقبل الجدل على الإطلاق، ففي الواقع، هو الآن جزءٌ جوهري من العِلْم الحديث، وكتاب “أفكار العِلم العظيمة” يُساعد على إيضاح السَّبب.

في الماضي البعيد، لم يكُن لدى العُلماء سببٌ للتفكير بالتطوّر أصلاً، لأنَّهم لم يهتمُّوا بوُجود تفسير علمي لأي شيء يتعلَّقُ بالحياة، وفي الحقيقة فإنَّ ذلك كان ينطبقُ على أشياء كثيرة أخرى، فالعلماءُ القدامى لم يُفكّروا أيضاً بوُجود تفسير لتكوّن الشمس، أو الأرض، أو القمر، أو تغيُّر القارات (التي لم يعرفوا أصلاً أنها تتغيَّر)، بل ولم يُدركوا أصلاً أن السَّماء كانت جُزءاً من نفس الكون الذي تُوجد فيه الأرض.

ببساطة، ظنَّ العُلماء أنَّ مُعظم الظواهر الأساسية في الطبيعة هي أشياءٌ كانت موجودةً دائماً ولا مجالَ للتفكير بها أو مُناقشتها. فقد تُدهَش لو عرفتَ أن الجيولوجيِّين في القرن السّابع عشر اعتقدوا أنَّ عُمر كوكب الأرض يربو من ستة آلاف سنة.

لكنَّهم كانوا مُخطئين جداً.

بدءاً من سنة 1760، بدأ عُلماء الجيولوجيا، وأوَّلهم جورج دي بيوفون، بالقول أنَّ الأرض قد تكونُ قديمة جداً. أثبتت الدراساتُ خلال السنوات اللاحقة أنَّ عُمر الأرض كان أطول بكثيرٍ ممَّا تجرَّأ أيُّ أحدٍ على التفكير به من قبل، ونحنُ نعرف الآن أنَّه يزيدُ عن أربعة مليارات عام.

غيَّرَتْ هذه الحقيقةُ أموراً كثيرة، فلوْ كانت الأرض كوكباً قديماً، فإنَّ الحياة رُبّما لم تكُن موجودة عليها دائماً، ولعلَّ الزمن سببَّ لها تغيُّراً مثل غيَّر كلَّ شيءٍ آخر في طبيعة كوكبنا من جبالٍ ومُحيطات وتضاريس أخرى.

كان أوَّل من طرح تفسيراً علمياً يشرحُ تغيَّر الحياة هو العالم الفرنسي جين بابتست دي لامارك، فقد نشرَ في عام 1809 بحثاً اقترح أنَّ الكائنات الحية رُبَّما كانت تتغير بسببِ مُيول مُعيَّنة ليس عندها إدراكٌ لها. فمثلاً، قال لامارك بأنَّ بعض الظّباء رُبّما كانت تُفضّل الاقتيات على أوراق نباتٍ لا تنمو سوى على أشجارٍ مُرتفعة، وبالتالي احتاجتْ باستمرارٍ إلى مدِّ رُؤوسها ورقابها للوُصول إلى الأغصان العالية، فاكتسبت تدريجياً مِيزة الطول، حتى تحوَّلت إلى نوعٍ جديد هو الزّرافة.

وافترضَ لامارك في نظريَّته أنَّ الكائنات الحيَّة قادرةٌ على أن تُورّث لأبنائها الصّفات التي تكتسبُها خلال حياتها، وذلك يُشبه القول بأنَّ مخلوقاً فقد ذراعهُ أثناء حياته، قد يُنجب ابناً دُون ذراع. وقد أثبتت أبحاثُ الوراثة سريعاً أنَّ هذه الفكرة مُستحيلة، وسُرعان ما اندثرت نظرية لامارك.

لكن بعد خمسٍ وعشرين سنة، جاءَ تحوُّل كبيرٌ في تلك الفكرة البدائية. ففي ذلك العام ركب عالم أحياءٍ إنكليزي شاب، يُدعى تشارلز دارون، على متنِ سفينة كانت مُتّجهة في رحلة استكشافية إلى مجموعةٍ من الجُزر تُسمّى جزر الغالاباغوس، تقعُ قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

كان عملُ دارون هو دراسة وتصنيف الأنواع الحيَّة، وقد جمعَ عيّناتٍ من 14 نوعاً من العصافير المُغرّدة التي تعيشُ في الغالاباغوس وسجَّلَ أوصافها في سجلاّته بعناية، وما كان يقومُ به هو مهمَّة علميَّة بحتة.

لكنه لاحظَ شيئاً مُلفتاً أثناء تسجيله لأوصاف العصافير. فقد كانت جميعُ العصافير التي عاشتْ على تلك الجُزر متشابهةً جداً. في الحقيقة، كانت كُلَّها مُماثلةً تقريباً لأنواعٍ أخرى من العصافير تعيشُ في قارّة أمريكا الجنوبية، على مسافة 1,000 كيلومترٍ تقريباً، إلا أنَّ بينها جميعاً اختلافاتٍ بسيطةٍ جداً في أشكال مناقيرها. والأمرُ المُدهش هو أنَّ هذه الاختلافات ترافقتْ مع حقيقة أنَّ لكلِّ واحدٍ من هذه العصافير، نوعٌ مختلفٌ من الغذاء.

وعندها فكَّر دارون بشيء. فماذا لو كانتْ جميع هذه العصافير بالأصل نوعاً واحداً، وانقسمَت منهُ إلى مجموعاتٍ بسبب اختلاف أنواع غذائها؟ لم يزعم دارون أنَّ الكائنات تتغيَّر حسبَ رغبتها أو مزاجيّاتها، بل قال ببساطةٍ، أنَّها تستجيبُ لما توفّره لها الطبيعة. فعندما يكونُ لعصفورٍ ما منقارٌ مُناسبٌ أكثر بقليلٍ من بني جنسه لصطياد الحشرات، فمن الطبيعيِّ أن يميلَ للتغذّي على الحشرات أكثرَ من غيرها، لأنَّ لهُ أفضليَّة على غيره في الحُصول على هذا الغذاء، وبالتالي لن يتعرَّض للمُنافسة أو نقصٍ في الطّعام.

كانت هذه الفكرة بداية تحوُّلٍ هائلٍ في علم الأحياء، وهي الأساسُ الذي يقومُ عليها فهمُنا الآن لطبائع الكائنات الحيّة وطريقة تغيّرها في عالمنا.